2024年11月の記事一覧

全道大会上演

令和6年11月15日(金)

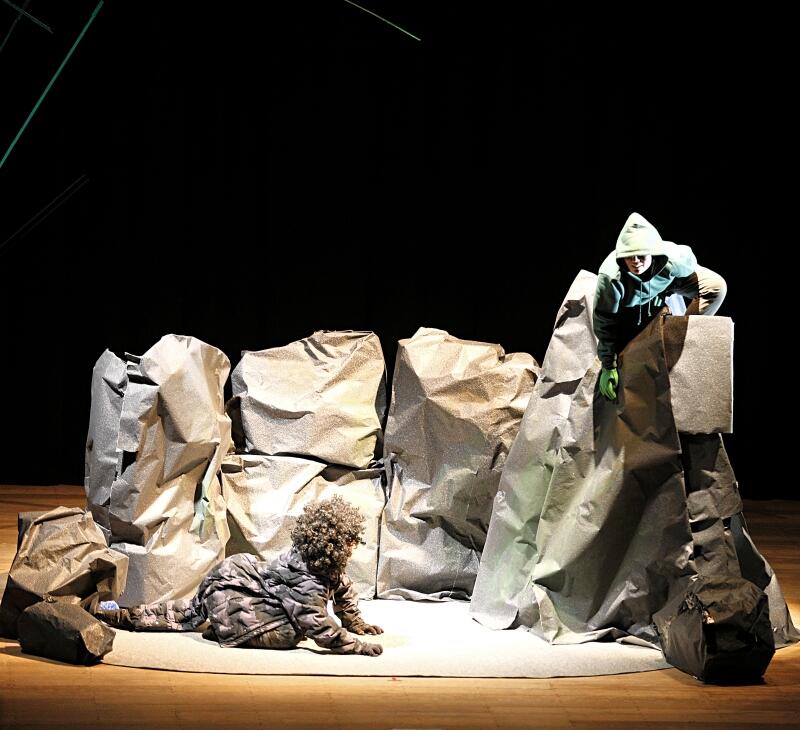

小樽市民会館において第74回全道高等学校演劇発表大会において室蘭地区を代表して本校演劇部が上演しました。本番に合わせ練習を重ねてきた成果を発揮し満足できる舞台となりました。保護者の方々をはじめ、ご協力いただいた皆様方に感謝と御礼を申しあげます。ありがとうございました。

上演作品

「山椒魚」原作:井伏鱒二

脚色:室蘭清水丘高校演劇部

生徒講評委員よりコメントいただきました。

(※各支部から1名ずつ選出された演劇部部員で構成されています。)

孤独や自由とは何か。山椒魚は水の中の岩陰から出ることができず、孤独で不自由な思いを抱えている。生きた化石と呼ばれ、昔から姿の変わらない山椒魚。それは、変わらない、長い苦しみの隠喩表現ともとれる。対照的に、メダカやミズスマシが岩の外を自由に泳ぐ姿が描かれる。衣装も、山椒魚のそれは黒っぽく岩のような硬い質感をイメージさせるが、エビなどの生き物たちは、幻想的で色のある衣装をまとって自由を感じさせる。しかし、外で泳げることが必ずしも自由であることではないのだと、蛙がミズスマシを追いかけても捕らえられないことから伝わってくる。ミズスマシには、山椒魚を見下して売るように見える描写もあった。山椒魚がいる岩を取り囲むようにたれる水草のセットも見下しているような、あるいは檻のような、山椒魚を孤立させ孤独感を覚えさせるものになっている。文語体で話される山椒魚のセリフは、衣装同様堅いイメージをもたせる。舞台が真っ暗になり、山椒魚の嘆きの声だけが聞こえるシーンからは、暗い水底で、ただ一人耐え忍ぶことしかできない山椒魚の苦しみがよく伝わってきた。

終盤、山椒魚は蛙と言い合った後に、本当は一人が嫌で友達が欲しいという自分の心にようやく気づく。山椒魚は、狭い中でしか生きることができなくなった人間のようだ。山椒魚にとって語り手は、「自分自身の心」であるという見方と「閉鎖空間で自分が生み出した想像上の話し相手」であるという二つの見方があった。孤独で不自由な自分を一番バカにしているのは自分である。だとか、情けない自分を奮い立たせようと声をかけるのも自分だ、などの様々な意見がでた。一方で蛙は、寄り添う人のことを表しているのだと感じられた。しかし前述の通り、蛙も自由ではない。寄り添う人もまた、孤独を感じている。この劇中に出てくる山椒魚も蛙も「人間らしい」が、しかし「人間ではない」。水底に生きる二つの生物の、決して擬人化ではない二人が作る物語だからこそ表現できる孤独がある。生演奏のピアノが作る繊細だが単調な音が、水の中の静けさ、孤独な様子をさらに際立たせる。

「人間らしい」という指摘は、現代社会に通ずるような話であるから出た言葉だ。自由なはずの社会の中で、どこか閉塞感を感じる私達が望む完璧な理想の自由は、実在しないのかもしれない。

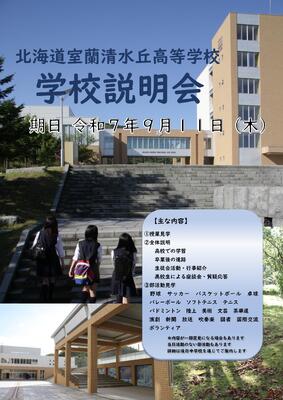

令和7年9月11日(木)開催

以下よりダウンロードしてください。

R7 参加申込書(ここに中学校名をお書きください).xlsx

(ICTの活用事例様式)

以下よりダウンロードしてください。

このことについては北海道教育委員会のホームページ( ここをクリック )をご覧ください。

このことについて、下記リンク先をご覧ください。

令和7年度

Copyright(C) 2025 Hokkaido Muroran Shimizugaoka High School, All Rights Reserved.

このサイトは北海道室蘭清水丘高等学校が教育利用を目的として運営している公式サイトです。内容、写真等の転載、営業目的の利用はお断りいたいます。

本日の暑さ指数

(夏休み明けから再開します)

暑さ指数とは、気温、湿度、日光等の熱環境を元に算出した熱中症予防指数です。こまめに水分、塩分をとり無理をせずに過ごしましょう!

環境省熱中症予防情報サイト

安全 注意 警戒 厳重 危険

2025学校案内パンフレット

051-0034

北海道室蘭市増市町2丁目6番16号

電話:0143-23-1221

FAX:0143-23-1746